本文

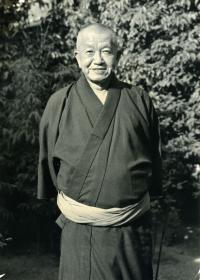

漂泊の歌人 吉井勇

吉井勇とは

歌人、劇作家、小説家。1886年(明治19年)10月8日、東京生まれ。早稲田大学中退。

祖父の吉井友實(ともざね)は薩摩の出身で、西郷隆盛や大久保利通らと国事に奔走し、坂本龍馬との親交もあった。

伯爵家に生まれた勇は、20歳で与謝野寛(鉄幹)主催の新詩社に入社。雑誌『明星』に短歌を発表し注目を集めた。新詩社退社後の1909年(明治42年)には、森鴎外監修のもとに石川啄木、平野万里とともに雑誌『スバル』を創刊。翌年には第一歌集『酒(さか)ほがひ』を出版した。

また、1915年(大正4年)には、「その前夜」の劇中歌として『ゴンドラの唄』を作詞。

以後小説、戯曲などを精力的に発表するが、父からの負債の相続や家庭内の不和に苦しみ、失意のうちに歌行脚(あんぎゃ)を重ねた後に、現在の高知県香美市香北町猪野々(いのの)に隠棲した。

後に彼自身が「人間修業の日々」であったと語る猪野々での隠棲生活を経て京都に移り、再び活躍の場を得る。人生の苦境とそこからの再起を通して歌風は大きく変化し、耽美頽唐の世界から、円熟した枯淡の境地へと展開していった。

1948年(昭和23年)芸術院会員に選出。1960年(昭和35年)11月19日没。

吉井勇と猪野々

吉井勇が、その起伏に満ちた75年の生涯のなかで猪野々で隠棲したのは、1934年(昭和9年)から1937年(昭和12年)までの短い期間でした。

しかし勇は猪野々で過ごした日々について、「私は一種の人間修業をすることができて、不遇時代のさすらいの身から再び起ち上がることができたのです」と振り返っています。

勇にとって猪野々は、人生において最も悩み、苦しみの深かった時期に、己を見つめ直し、心の安らぎや希望を見出すことのできた、非常に大きな意味を持つ場所だったのです。

現在吉井勇記念館の建つ猪野々の地は、勇の隠棲した渓鬼荘(けいきそう)などの当時の面影を残し、自然豊かな風情溢れる景色で訪れる人を迎えてくれます。

代表的な短歌

かにかくに祇園はこひし寝るときも枕の下を水のながるる(酒ほがひ)

空海をたのみまゐらすこころもてはるばる土佐の国へ来にけり(人間経)

寂しければ御在所山の山櫻咲く日もいとど待たれぬるかな(天彦)

吉井勇の歩み

| 西暦 | 年号 | できごと |

|---|---|---|

| 1886 | 明治19年 | 10月8日、東京芝区高輪に、伯爵吉井幸藏、母静子の次男として誕生。 |

| 1905 | 明治38年 | 早稲田大学文学部高等科予科入学。 |

| 1906 | 明治39年 | 新詩社の歌会に出席。『明星』に次々と短歌を発表。 |

| 1907 | 明治40年 | 早稲田大学専門部政治経済科転科。翌年退学。 |

| 1910 | 明治43年 | 第一歌集『酒ほがひ』刊。 |

| 1915 | 大正4年 | 「ゴンドラの唄」が、芸術座で上演された劇「その前夜」の劇中歌として歌われる。 |

| 1921 | 大正10年 | 伯爵柳原義光の次女徳子と結婚。 |

| 1922 | 大正11年 | 長男滋誕生。 |

| 1931 | 昭和6年 | はじめて土佐に遊ぶ。 |

| 1933 | 昭和8年 | 土佐を再訪、8月26日猪野々(いのの)をはじめて訪れる。 |

| 1934 | 昭和9年 | |

| 1937 | 昭和12年 | 高知市築屋敷(現上町)に転居。国松孝子と再婚。 |

| 1938 | 昭和13年 | 京都市左京区北白川に転居。 |

| 1948 | 昭和23年 | 宮中新年歌会始の選者となる。 (没年まで) |

| 1950 | 昭和25年 | 都踊の歌詞「京洛名所鑑」作成、南座にて上演。(没年まで歌詞製作) |

| 1955 | 昭和30年 | 京都祇園白川湖畔に歌碑建立。 |

| 1957 | 昭和32年 | 香北町(旧在所村)に歌碑建立。 |

| 1960 | 昭和35年 | 11月19日午前11時55分、卒去。青山墓地に埋葬。 |

| 1961 | 昭和36年 | 分骨を比叡山に納める。 |